連載:私の研究履歴書 第8回 〜いざ、公聴会〜

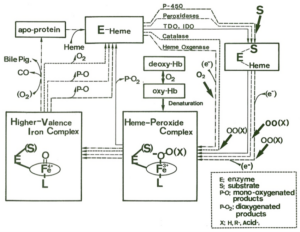

単著論文の作成は順調に進み、2報目が受理された時点で12月期の学位申請の手続きが始まり、化学系の全教員に配布する学位申請論文要旨の作成に取りかかりました。深く考えずに単著論文の要約を準備したところ、大矢先生に指摘されました。「田嶋君、誤解してるよ。公聴会はphilosophical doctorの資格審査だから、要旨では君の研究哲学の説明が求められている」。公聴会の意味が腑に落ちたので、研究主題を「ヘム過酸化物錯体の構造と電子状態は多彩なヘム酵素の機能分化を支配する重要な因子である」と設定し、主題が一目で分かるスキームの完成を急ぎました。

このスキームはヘム酵素の酸素および過酸化水素の活性化と基質分子の酸化機構を網羅的にまとめています。まず、興味深いのはヘム酵素の活性中心には同じ鉄ポルフィリン錯体が配置するにもかかわらず、それらは多彩な酸化反応を触媒します。まさしく、ヘム酵素は「似て非なる」酵素群なのです。スキームに示すように、これらヘム酵素の反応機構には共通項としてヘム酵素-過酸化水素錯体が存在します。つまり、ヘム酵素-過酸化水素錯体の電子状態と配位構造の解明は、ヘム酵素の反応機構が多彩且つ巧妙に分岐するメカニズムの解釈に繋がります。このような視点で、主論文と参考論文の論理を再構成して研究の哲学を公聴会で述べる準備を進めました。このスキームを核心とする要旨原稿(3000文字程度)を作成し、化学系教員分の冊子(80部)を自分でコピーして準備しました。この作業では当時M2の藤井氏(現、甲南大学教授)に大変お世話になりました。

公聴会の当日に印象的な出来事がありました。学内で高校の同窓生にバッタリ出会い、経緯を話すと「おめでとうございます。頑張って下さい」と激励をうけました。彼女は高校一の秀才で京大薬学部卒業後は技官としてご勤務とのこと。化学だけは彼女に負けまいと勉強した高校生の頃が思い出されて不思議なご縁を感じました。

公聴会には主査、副査、化学教室の教員および大学院生が自由に参加し、概ね40分間の発表に引き続く1時間程度の質疑応答が行われます。主査の廣田襄教授から私の経歴が紹介されて発表が始まりました。質疑応答の冒頭では「この公聴会は学識審査も兼ねるので研究内容と関連のない質問でも結構です」との宣言で緊張感が高まりました。さすがに昔のことなので詳細は記憶していませんが、比較的冷静に発表と質疑応答に対応できたようで、2時間以内で公聴会を終えることができました。公聴会の打ち上げは河野先生から頂戴した立派な真鯛の塩焼きによって大いに盛り上がりましたが、さすがに私はヘトヘトで大矢先生と一足先に失礼しました。帰路の阪急電車で「博士の責任は、次の博士を育てることだよ」と大矢先生らしいお言葉を頂きました。在職中に3名の博士論文の主査を務めたことで、最低限の責任は果たせたと思います。松山に戻って公聴会が首尾良く終了した旨を石津先生に報告すると、「ご苦労!」と握手で迎えて下さいました。

化学と工業1991年「若手のフロンティア」から抜粋、(図はインスタントレタリングによる手書き)