連載:私の研究履歴書 第7回 〜単著論文2報〜

文部省(当時)の国内留学制度を利用して京都大学理学部研修員として10ヶ月間滞在する機会を得て白川通り沿いの鹿ヶ谷界隈の1DKに転居しました。大矢先生と議論を進めながら準備したFe(III)TPP-過酸化物錯体の原稿を米国化学会のInorganic Chemistryに投稿すると、約3ヶ月後にEditorから審査意見が届きました。あるレフェリーはESRと光吸収スペクトルの同時測定法の有用性を評価してくれましたが、他のレフェリーからは「議論が退屈である」との手厳しい意見を頂きました。残念ながら、Editor の評価はmajor reviseでした。

英語での酷評は日本語よりもダメージが大きく、さすがに約1ヶ月間はレフェリーに立ち向かう気力が湧きません。苦悩する私を見かねたのか、大矢先生から「レフェリーは君との議論を楽しみにしていて、返答を心待ちにしている」と叱咤激励されました。気を取り直して、本文よりも長い反論意見を返送すると約1ヶ月後にacceptの知らせが届き、ようやく、学位に向けてスタートが切れました。ちなみに、e-mailが存在しない時代なので、論文投稿やレフェリーへの反論は全て航空便(Air mail)で行われていました。(Direct evidence of heme-tert-butylperoxide adduct formation demonstrated by simultaneous ESR and optical measurements, K. Tajima,* J. Jinno, K. Ishizu, H. Sakurai, and H. Ohya-Nishiguchi, Inorg. Chem., 1989, 28, 709-715)

内地留学の期間中に石津先生が体調を崩されたこともあって松山と京都を何度も往復しましたが、滞在中は金属物性学研究室の皆さんに良くして頂きました。なかでも化学教室の屋上から鑑賞した五山送り火は印象的でした。当日の夕方には4階の屋上に送り火鑑賞会の特設会場が準備され、研究室の卒業生、知人が缶ビールや王将の餃子等を持参して集まります。理学部の屋上から友人と一緒に眺めた大文字山の送り火は格別でした。

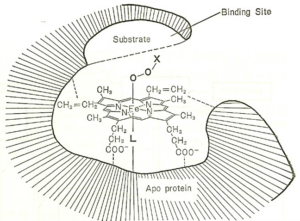

Fe(III)TPP-過酸化物錯体の論文を足がかりとして、愛媛大学では大学院生諸君と共同で様々なタイプの過酸化物錯体の検出を試みました。ヘモグロビン、ミオグロビンおよびP-450酵素の有機過酸化物錯体、過酸化水素が軸配位したFe(III)OEP-–OOHなど、ESR-光吸収同時測定法による新規の過酸化物錯体の発見が続出しました。これほど研究に没頭した時期は他になく、研究を支えてくれた学生諸君の努力に報いるために彼らの名前を連ねた論文を矢継ぎ早に投稿しました。

いつものように、大矢先生と地下の測定室で議論していると、大矢先生は煙草に火を点けながら、「田嶋君、そろそろいこか」。「今日もローゼンタール(三条河原町のビアホール)ですか?」と問い返しました。先生は向き直って「学位を取りにいこか。単著論文2報、準備できるか?」。突然のことで驚きました。「ヘモグロビン過酸化物錯体とヘム過酸化水素錯体の論文を書き始めています。お許し頂けるのならこれらを単著論文として投稿できます」。当時の京都大学理学部では論文提出による学位申請(論文博士)には単著論文2報の業績が必須で、これらは博士後期課程の学生が学位申請する際の学位論文(Doctoral thesis)に相当します。単著論文2報の業績を揃えるのは若手研究者にとってかなり厳しいハードルです。