連載:私の研究履歴書 第6回 〜研究の「後ろ髪」〜

助手着任から約3年間は研究テーマを模索する苦悩の日々が続き、研究の「後ろ髪」を掴むためにO2–•を生成する反応系を探索しました。試行錯誤の末に、過酸化水素水と強アルカリ水溶液(NaOH)の混合溶液からO2–•のESR信号が得られ、その線形がCa(II)およびMg(II)イオンの共存で顕著に変化する現象を見出しました。残念ながらこの結果は既知で、水溶液系の反応では拡張性の乏しいことが難点でした。

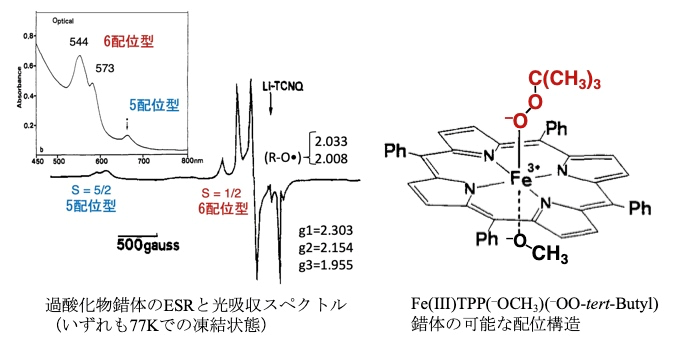

この問題を解決するために、有機過酸化物(tert-butylhydroperoxide, ROOH)と脂溶性アルカリ試薬(tetramethyl-ammonium hydroxide, TMAOHメタノール溶液)を有機溶媒(塩化メチレン)中で混合しました。予想通りにO2–•のESR信号が観測されたので、第3の試薬として脂溶性の鉄ポルフィリン(Fe(III)TPPCl)錯体を添加しました。すると、凍結溶液は鮮やかな赤色を呈し、その凍結反溶液は前例のないESR信号を与えました。さらに、この未知の赤色錯体は室温で約60秒以内に消失する短寿命種で、その分解反応生成物はポルフィリン環が開裂した非ヘム型Fe(III)錯体でした。この瞬間、私は探し続けた研究の「後ろ髪」を捕まえました。

この実験結果の再現性を確かめた上で石津先生との議論に臨むと、先生はESRスペクトルを一見しただけで、「これは、もらいやで!」と激励を頂き、二人でESR測定室に向かいました。次に、大矢先生にESRスペクトルを示すと、「おお。この信号はFe(III)低スピン状態(S = 1/2)の錯体で、軸配位子は・・・」となりました。このような反応は、たとえるならば両先生が「アマゾンに潜む巨大魚、あるいは釣り吉三平の滝太郎」を釣り上げた瞬間に特有の現象です。早速、この「巨大魚」をFe(III)イオンの軸位に過酸化物陰イオン(ROO–)が配位したFe(III)TPP-過酸化物錯体と推定し、その可能な構造を速報誌(BBRC)に投稿しました。

国内学会で過酸化物錯体の内容を発表すると、大阪大学の大御所先生からは「教科書に載る仕事」と、お褒めのお言葉を頂戴しました。一方、東工大の大御所からは「愛媛の若いのがESRだけで好き放題・・・」と、私の未熟な研究手法と浅い考察が酷評されました。いずれにせよ過酸化物錯体は学界にそれなりのインパクトを与えたようですが、当時の研究手法と解釈は未熟でした。

そこで、理研の山本喜与子先生に鉄ポルフィリン錯体の光吸収スペクトル測定と解釈についてご指導を頂きました。さらに、JEOL応用研究室(当時)の河野先生には凍結状態(77K)で光吸収測定が可能な分光計(大塚電子MCPD装置)とESRの併用を勧めて頂きました。実験器具類一式を抱えて東京都昭島市のJEOLにお邪魔して再実験を行い、その結果からMCPD装置が過酸化物錯体の研究に有用であると確信しました。その後、大塚電子(株)のご厚意でMCPD装置のデモ機を3ヶ月間でお借りして当時の大学院生(神野淳一博士)と一緒にFe(III)TPP-過酸化物錯体の光吸収スペクトル測定を達成しました。ようやく、東工大の大御所に指摘された研究上の弱点が補強できました。この頃は学位を取得すれば諸問題が解決すると考えていたので、「後ろ髪」を離すまいと無酸素運動状態で暴走していました。その後、2度目の研修員として京都大学に派遣されました。