連載:私の研究履歴書 第5回 〜「学位を取ってこい」〜

理学部化学科助手に着任後は、担当する演習科目と学生実験の準備を進める多忙な日々が続きました。ある日、先生に呼ばれて「京都大学理学部で学位を取ってこい。準備として夏期休暇の2ヶ月間を金属物性学研究室(廣田襄教授)にて大矢博昭先生と研究相談するように」と指示されました。愛媛大学には金属物性学研究室ご出身の先生が4名、さらに私の兄弟子の河野先生もこの研究室で学位をお世話になりましたので、後続の私が金属物性学研究室に送り込まれるのは必然でした。当時の愛媛大学理学部には博士課程の設置がないので、私は学位取得の実際を知りませんでした。また、諸先生から学位取得の苦労話をお聞きしたこともありませんでした。おそらく、京大では学位に繋がる新しいテーマ設定について大矢先生と相談するのだろうと漠然と予想していました。まったくの暢気者でした。

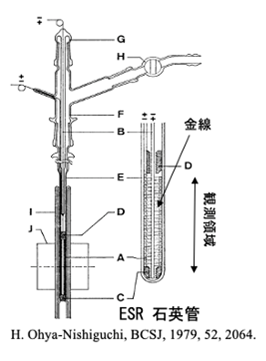

大矢先生の研究室を訪問して地下のESR装置の前で研究に関わる雑談を始めると、金ヘリックス電解ESRセルが話題の中心になりました。論文では知っていたのですが実物を見るのは初めてで、「これは凄い」と直感しました。このセルであれば酸素の一電子還元反応でスーパーオキシドラジカル(O2–•)の調製は可能かと質問すると、大矢先生は「もちろんできる」と即答されました。さらに、電気化学の教科書を開いて、「これが酸素のCV(サイクリックボルタモグラム)だから、無水の極性溶媒を使用すればO2–•のESRは観測できる」と説明して下さいました。理学部の図書室で教科書や文献を調べてO2–•の電子状態や反応性を予備調査して松山に戻りました。

研究室の片隅に眠っていた電気化学装置を立ち上げて酸素のCV波の観測とO2–•の電解ESR測定にチャレンジしました。溶媒と支持電解質の脱水と電極の洗浄などを進めて、満足できる酸素のCV波を得るのに約2ヶ月かかりました。自作のガラス細工と純金線で試作した金ヘリックス電解ESRセルでO2–•のESR信号を観測するには更に約2ヶ月を要しました。丸善から購入した洋書の教科書を頼りに取り組んだ電気化学測定は、今日でも私の主要な研究手法のひとつです。

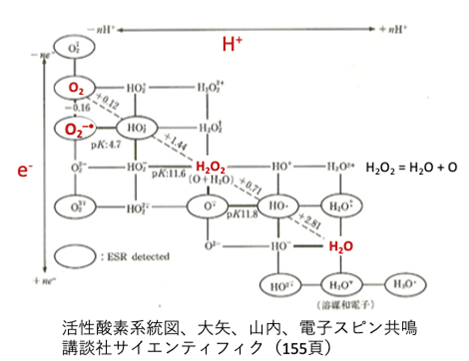

電気化学実験の結果を持参して、次のように大矢先生に質問しました。「Fe(III)ポルフィリン錯体はO2–•で還元されるようですが、そのチオレート錯体は酸素をO2–•に還元する反応が知られています。この対照的な反応性の差異はどこから来るのでしょうか」。さらに、「ヘモグロビンのFe(II)ポルフィリン(ヘム)は酸素で酸化されずに酸素錯体を形成しますが、単純なヘムは酸素でFe(III)イオンに酸化されます。これも対照的な反応として興味があります」。大矢先生との研究相談は鉄錯体の酸化還元電位と軸配位子の関係、O2–•の電子供与性と受容性、さらに鉄錯体にO2–•が配位する可能性と電子移動経路など議論は白熱しました。なかでも、酸素から過酸化水素および水に至る4電子4プロトン酸化還元系の経路は印象的で、別名「田の字」スキームは様々な酸化還元反応の経路を考える上で重要な指針となりました。

大矢先生と阪急電車京都線に並んで座って雑談していると、「君は似て非なる分子や反応に興味があるね」と、云う話になりました。そういえば、私は対照的な現象や反応に興味があり、その発端は小学校か中学校の理科で学んだ「過酸化水素は酸化剤にも還元剤にもなります」にまで遡ります。大矢先生との雑談は尽きることなく、「学問」の階層構造、「偶然と必然」などの哲学にまで及びました。私の学位論文は全く話題になりませんでしたが、このころ、私は学位に繋がる研究テーマの「後ろ髪」に触れたような感触を得ていました。