連載:私の研究履歴書 第2回 ~学生時代2 砥部焼観光センター~

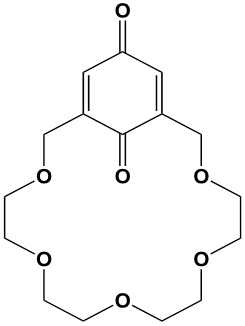

先に卒業論文で取り組んだ目的物質を(1)ではなく(2)とラベルしたのには訳があります。当初はベンゾキノンの環状架橋物質(1)を目的とする合成経路を調査、検討していました。文献から(1)の合成に必要な反応を見出すと、「練習実験」として文献通りの合成実験を試します。あるとき(1)の合成に適した電解合成反応を見つけました。これは素焼きの容器を使用する特殊な反応でしたが魅力的な反応でした。砥部焼観光センターで素焼きの陶器に絵付けするサービスを知り、素焼きの湯のみを入手する作戦を思いつきました。

早速、自転車で大学から20 kmの観光センターに向かい「素焼きの湯飲みはありますか?私は愛媛大理学部の4回生で、素焼きの湯飲みが卒論研究に必要なのです。絵付けはしません」などと説明を始めます。困惑した窓口の店員さんに、「あちらの方々は窯元のご主人達だから直接頼んでみたらどうですか」と勧められましたので、貫禄のあるご主人達に手書きの設計図を見て頂きました。汗だくで説明する私を見かねたのか「まあ、座りなさい」、ご主人達は少し相談して「乾燥に一週間かかるからね、来週、取りに来なさい。頑張りなさいよ」と特注品の試作を快諾いただきました。この場面を思い出すと今でも胸が熱くなります。

一週間後に観光センターを訪れると「愛大の学生さんね、できてますよ。細長い容器は難しかったそうです。試作品なので無料で結構だそうです。良かったですね」。段ボール箱に素焼きの反応容器6個が納められていました。何度もお礼を述べて研究室に戻って経緯を説明すると「おまえは凄いな」と呆れられました。先生は観光センターを訪れて私の学生がお世話になりましたと謝辞を述べられたことを後に知りました。素焼きの反応装置で練習実験を繰り返して本番に臨みましたが、目的物質の合成はできませんでした。窯元のご主人に良い結果をご報告できなかったことが残念でなりません。

目的物(1)には後日談があります。教育実習でお世話になった高等学校の恩師島本宗祐先生は阪大理学部化学科(有機化学)のご出身で、後輩にあたる阪大産業科学研究所三角壮一教授の研究室に案内して頂きました。あまりの偶然に驚いたのですが、三角研の博士課程学生が(1)の合成を完了し、そのESR測定は京都大学理学部の大矢博昭先生(後に、学位論文でお世話になります)が担当されるとのこと。島本先生は気落ちする私に「研究室に帰りたいだろうが、実習期間は最後まで居てくれよ。君は研究室に残る人材だから頑張りなさい」と励まされました。大いに落胆した私は石津先生と相談して(1)の合成を断念し、新規の目的物質(2)の合成を開始しました。

ある朝、研究室の机上に大学院の入学願書が置いてありました。石津先生から「もう少しゆっくりして行け」とのお誘いでした。学部卒業後は企業に就職する予定でしたが、逡巡の後に修士課程への進学を決めました。