連載:私の研究履歴書 第1回 ~学生時代1 一喜一憂の有機合成実験~

「私の研究履歴書」と題する新シリーズ(全9回)の連載を開始します。新シリーズでは田嶋代表の学部および修士課程学生時代から愛媛大学理学部助手を経て、京都大学理学部から学位授与されるまでの研究テーマの変遷と葛藤を中心に、昭和の学生と教員の距離感などを紹介しています。なお、「私の研究履歴書」の内容は同代表の京都工芸繊維大学における最終講義の前半部分に相当します。

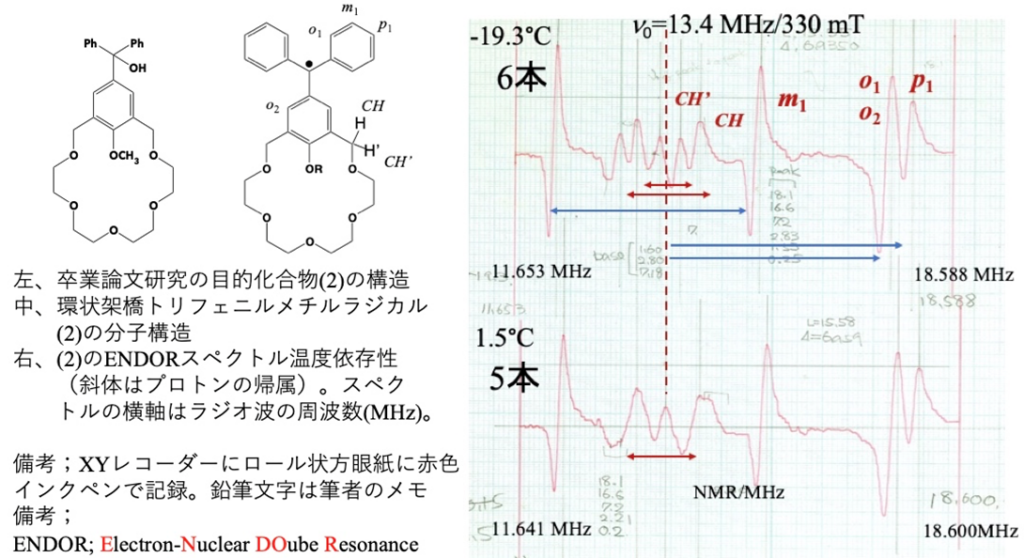

初めて電子スピン共鳴装置(ESR)と電子-核二重共鳴装置(ENDOR)を測定したのは学部4回生の1月頃でした。研究室配属から約10ヶ月間はトリフェニルメチルラジカルで標識した環状分子(化合物2)の有機合成実験に費やしました。学部生に新規物質の多段階合成は難易度が高く、一喜一憂しながら卒業論文発表の前日まで有機合成を続けましたが間に合いません。恩師の石津和彦先生に「有機合成が不首尾だったことは気にしなくてよろしい。貴君が挑戦した多数の合成経路とそれらの結果を面白おかしく発表しなさい」と激励されました。原稿も準備せずに臨んだ発表は死屍累々のごとき失敗実験の説明に終始しましたが、内容はともかく迫力には満ちていたようです。卒業研究の1年間に没頭した有機合成実験は化学者としての基盤形成に重要であったように思います。

修士課程進学後の5月頃、有機合成が完了した目的物(2)のENDOR測定と解析に取り組みました。ラジカルの調製にはガラス細工、真空ラインの取り扱い、脱水溶媒調製などのスキルが必須です。ようやく試料溶液が完成し、いざ測定という時にESRおよびENDOR装置にトラブルが発生しました。石津先生と一緒に装置のケーブルとコネクタ類および各種スイッチを解体して接点を洗浄するとENDOR装置が見事に息を吹き返しました。すると、石津先生は「田嶋!君は今、何を学んだか?」と問われて、「この装置はボロです」と応えました。「馬鹿者!」と一喝されて「この装置は数千個のパーツで構成されているが、それらの全てが都合良く作動すると考えてはいけない。自分で直せない装置は決して使いこなせない」このご教示は胸に響きました。いまになって、私は良質な教育を受ける機会に恵まれていたと思います。この日の出来事は幾度となく私が指導した学生諸君に話しました。学生時代に習得した技術は一生モノで、最近でも基本的な有機合成実験を楽しんでいます。老眼鏡さえあれば簡単なガラス細工なら若い諸君には負けません(?)。